萍绕高速:以“美绿”为基、以科技为翼,打造平安百年品质工程

金秋时节,萍乡绕城高速公路建设现场热潮涌动,项目建设正以“时不我待”的紧迫感驶入施工快车道。作为江西交通网络布局的重要节点工程,萍绕高速锚定“平安百年品质工程”目标,紧扣“美绿高速”品牌建设要求,以生态保护与科技创新为双轮驱动,全力打造生态优良、安全可靠、高效便捷的现代化高速公路,为新时代江西交通强省建设注入强劲动能。

生态优先:

让 “桥下灰” 变 “生态绿”

“建一条高速,护一片生态”,这是萍绕高速建设团队始终恪守的理念。项目自启动以来,便将生态保护前置——早在施工筹备阶段,便同步启动桥下生态修复规划,从源头上破解传统高速施工后期桥下环境脏乱、植被破坏的难题。

为确保生态修复精准落地,建设团队对全线每座桥梁的地质特征、水文条件、边坡稳定性及植被覆盖情况开展“地毯式”勘察,逐一建立桥梁生态档案,量身定制“一桥一方案”的精细化整治策略。施工过程中,严格遵循“完工一处、复绿一处、营造一处”原则,针对山地、水系等复杂地形,创新采用植草、栽灌、复绿相结合的方式,让每一处桥下空间都与周边自然景观和谐相融,真正实现“高速穿绿林,桥下皆风景”。

在桥面系施工环节,项目进一步将“美绿”理念贯穿全程,推行“七个一”标准化体系:要求全线各项目部统一落实“设好一道公示牌、守好一扇安全门、架好一条施工线、立好一道防护栏、绑好一片安全网、引进一个标准箱、搭设一道便民通道”。这一标准不仅规范了施工流程,更让“生态颜值”与“工程品质”实现同频共振。

多维防护:

奏响施工安全 “主旋律”

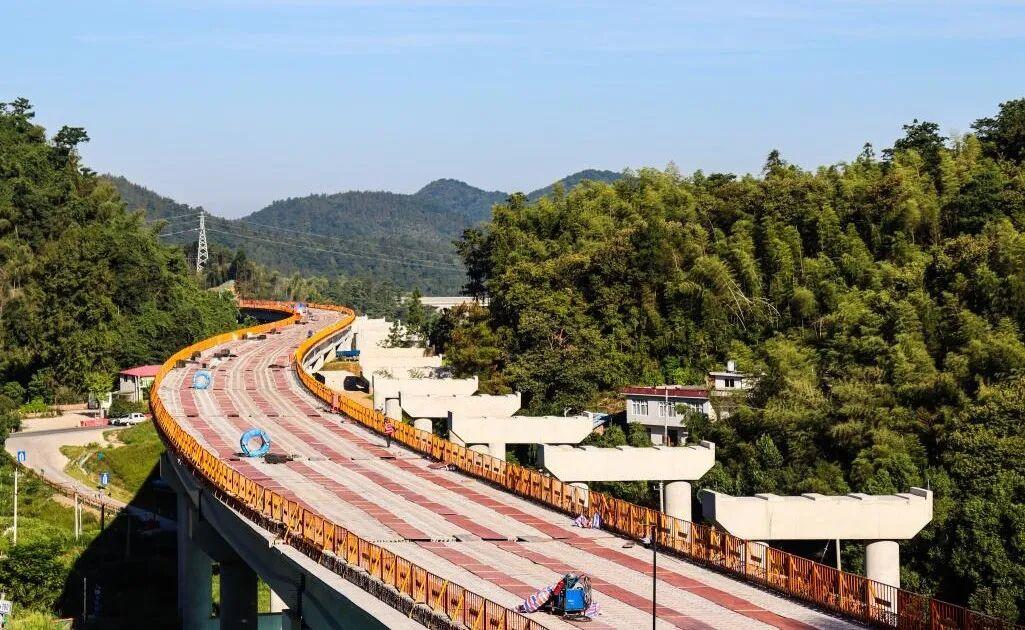

走进萍绕高速跨G319特大桥建设现场,一道道橙色临边防护栏沿桥身蜿蜒伸展,将高空施工区域与危险边缘清晰分隔;“严禁抛物、禁止跨越”的红色警示标识醒目张贴在施工通道两侧,既规范了作业秩序,更时刻提醒建设者严守安全底线。

针对湿接缝、湿接头等施工关键节点,项目团队摒弃“通用式”防护,专项研发定制化防护装置——装置紧密贴合桥梁结构肌理,在保障混凝土浇筑时结构稳定的同时,从源头上杜绝人员、物料坠落风险,让关键部位防护“严丝合缝”。

此外,项目还对施工现场的黑色电缆进行规范化悬挂、固定,避免线缆杂乱引发安全隐患;在桥梁养护环节,科学安置养生水管,确保混凝土强度达标。从细节管控到系统防护,萍绕高速以“万无一失”的标准,为“平安百年品质工程”筑牢安全根基。

科技赋能:

推动工程品质 “内外兼修”

漫步萍绕高速建设一线,科技创新的“因子”渗透在每一个施工环节——从地下桩基施工到桥面工艺优化,一系列新设备、新技术的落地应用,正推动项目实现“减本增效”与“质量提升”的双赢。

在桩基施工中,项目摒弃传统泥浆护壁工艺的弊端,引进“泥水分离一体化”设备。通过泥浆分离机、泥沙分离器的“双重过滤”,实现泥浆入池、泥水分离、泥饼成型、清水收集的全流程闭环处理,不仅达成桩基泥浆“零污染”排放,更改善了施工现场“泥泞不堪”的环境,让桩基施工更环保、更高效。

桥墩施工中,项目兼顾“里子”强度与“面子”颜值:为提升钢筋保护层合格率,创新应用钢筋笼钢保调节螺杆,通过精细化调节使模板与钢筋笼保持5公分的理想间距,将钢保合格率从行业平均水平提升至91%;同时研发“双掺配合比”技术,在混凝土中科学掺入粉煤灰和矿渣粉,使浇筑成型的墩柱表面光滑平整、色泽均匀,宛如“艺术品”般精致。

在跨G319国道特大桥建设中,项目采用薄壁墩装配式自升降多功能液压爬模工法,无需额外设置预埋件便能实现模板快速爬升,较传统工艺施工效率提升30%;潭口大桥则创新应用“无拉杆”防撞墙工艺,采用“5mm钢模+2mm不锈钢”定制模板,顶部设置“螺杆拉止式”定模结构,底部仅预埋一道11厘米高的拉杆,拆模后通过土工布覆盖+软管喷淋养护,最终呈现“无疤痕”的完美外观质感,成为项目“品质标杆”。

降本增效:

微创新释放 “大能量”

萍绕高速的科技创新,不仅着力提升工程品质、守护施工安全,更精准对接降本增效需求,让技术创新切实转化为看得见、摸得着的经济效益。

项目办引进并优化新型前卡式千斤顶,该设备集成了后盖、压盖、穿心套等15个关键部件,依托液压传动原理实现钢绞线精准拉伸与自动化操控;同时采用工具锚内置设计,尤其适配狭小作业空间,作业灵活性显著提升。从成本管控来看,该设备能有效减少T梁施工中的原材料损耗,同时降低人工穿孔及安装成本,经测算,仅此一项便可为全线T梁施工节约成本约111万元。

此外,项目办自主研发改进的负弯矩张拉专用操作台车,具备自动升降及180°旋转功能——通过集成吊钩与可360°自由旋转的C型托架,操作人员可轻松、精准地将千斤顶套入钢绞线并与工作锚具精准对接,大幅降低了设备定位难度与劳动强度,施工效率提升近50%。这套设备不仅改善了狭窄空间作业条件,更降低了人工作业安全风险与现场监管难度,成为项目“降本、提质、增效”的又一“利器”。